Alfonso I rey de Soria

Leyendas de la la Torre de Doña Urraca

LA TORRE DE DOÑA URRACA -Joaquín Juste Garcés

Publicada en Recuerdo de Soria, 1897. Segunda época, núm. 6, págs. 19-22.

I

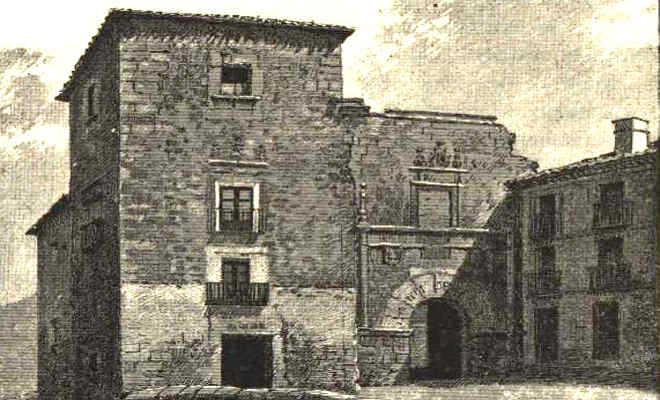

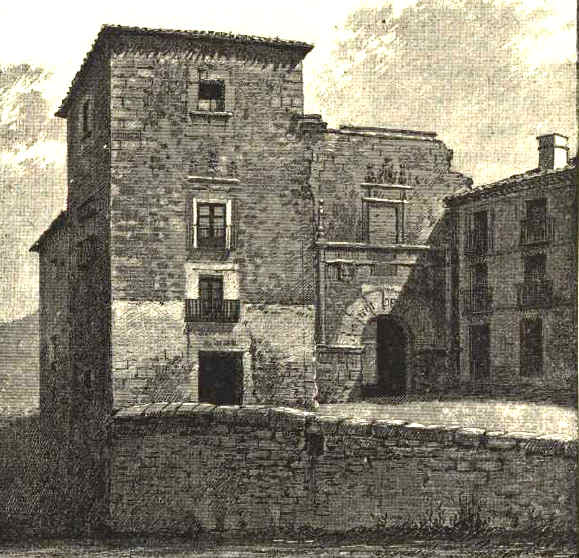

Entre las cosas que hay que admirar en la hospitalaria y nobilísima ciudad de Soria, se cuenta un hermoso torreón, donde diz que tuvo encerrada a su esposa doña Urraca el emperador Don Alfonso I el Batallador, noveno Rey de Aragón, según la cronología del nunca bien ponderado cronista Jerónimo Zurita, con la que nunca he estado conforme, pues cuenta cómo de Aragón a Sancho el Mayor y sus predecesores hasta Iñigo Arista, monarcas del Reino Pirenaico anterior a los de Aragón, Navarra y Castilla.

Si mis recuerdos no me son infieles, el torreón forma el ángulo de un recinto murado, que debió servir en la Edad Media como de centinela avanzado de la antigua ciudadela romana, hoy en ruinas, desde la que se domina toda la ciudad, la cuenca por donde corre el Duero, entre unas vegas deliciosas, y la montaña abrupta, que cierra el horizonte de Soria paralelamente al río.

Propiedad hoy de no sé qué título de Castilla, la antigua mansión real se ha convertido en un mesón, al que sólo acuden los labriegos de la comarca con sus carretas y acémilas; hasta tal punto ha decaído en manos muertas el antiguo esplendor de lo que debió ser el punto de etapa del Batallador poblador de Soria, Almazán y Berlanga.

Yo he visitado cien veces aquel testimonio de la pujanza aragonesa en la Edad Media. Mi imaginación ha reconstruido la muralla con sus almenas, el portalón con su puente levadizo, la plaza de armas con sus escaleras de piedra, la galería con su columnata, los salones góticos con sus artesonados primorosos y el interior del torreón con sus capillas y estancias. Imagen de la muerte que todo lo transforma, no queda allí más que un esqueleto de ladrillos carcomidos y peñas resquebrajadas.

II

En el camarín central del torreón se halla Doña Urraca muellemente tendida en un escaño de nogal rematado por un escudo gótico donde se ven enlazadas las armas de Castilla y Aragón. La hermosa dama alarga sus lindos pies calzados con borceguíes de gamuza blanca hacia una chimenea donde arden algunos leños, iluminando con su luz rojiza la estancia.

En el exterior rebrama el viento. Desde la ojiva, y a través de los redondos agujeros de la claraboya, sólo se ve una inmensa sábana blanca que envuelve a la ciudad con su castillo y la peña en que el santo eremita Saturio había horadado una mísera vivienda para él y un pequeño templo para el Eterno.

Es la hora del crepúsculo de la tarde y el frío es intenso.

A los pies de la dama, y tendido sobre la alfombra junto a un lebrel de piel fina y sedosa, duerme tranquilamente un doncel de tan resplandeciente hermosura y varonil complexión que parece un ángel atlético, con su melena rubia, su ancho pecho, sus caderas redondas, sus brazos fornidos y sus manos blancas y delicadas como las de una dama.

Doña Urraca, clavaba sus ojos en aquel ser dormido en brazos de la inocencia y la confianza, y cuyo traje rojo y azul, a usanza de los trovadores provenzales, contrastaba con los sombríos tapices de la estancia.

Aquel silencio, aquella soledad, aquel misterio, aquel camarín que parecía fabricado por arte diabólico, aquel torreón encintado por murallones de nieve y hielo, fueron gran parte para que la Reina sintiese que ascendían a su rostro, encendiéndolo, los efluvios del amor.

Allí estaba a sus plantas como rendido a su albedrío el arrogante doncel, provocándola con la sonrisa que asomaba a sus labios de carmín por entre una cascada de perlas. Ni bastante hombre para que hubiese penetrado en él la malicia, ni bastante niño para que no hubiese sentido los primeros latidos de las pasiones, Doña Urraca le contemplaba como un tesoro inaccesible. La abrasaba el deseo y la contenía esa fuerza ingénita del pudor, que rara vez pierde la mujer, aunque se hayan agotado en ella, como acaecía en Doña Urraca, las fuentes de los sentimientos que tanto ennoblecen su delicada naturaleza.

La Reina no pudo vencerse, y dio una patada al lebrel. El animal se quejó con un ladrido de reconvención y el joven durmiente se incorporó, poniéndose de pie como movido por una fuerza de resorte.

—Perdona, Reina y Señora —dijo—, si me he dejado vencer por el sueño, olvidándome que era llegada la hora, de entretenerte con mis trovas.

—Siéntate aquí, Pedro —se limitó a contestar al doncel, señalándole el lindo taburete en que ella apoyaba sus pies.

Pedro fue en busca de su guzla morisca y se sentó en el taburete. Mirando después con sus grandes ojos azules, a la Soberana, como si temiese sus enojos, y arrancando con sus delicados dedos de su guzla un gracioso perpunteo, de donde proviene y se origina la jota aragonesa, lanzó al viento con robusta y dulce entonación hasta tres canciones en lengua provenzal, que mal traducidas dicen así:

Las mujeres más hermosas

que en el mundo he visto yo

son Elviras [o Urracas] castellanas

o Pilares de Aragón.

Para volver a Numancia

su grandeza y esplendor,

ha repoblado estas tierras

Alfonso el Batallador.

Siempre que a los templos voy

pido a Dios sólo dos cosas

o que me mate en la guerra

o que halle mi tumba en Soria.

Embelesada la reina y atrayendo hacia sí al doncel, le pregunto:

—¿Me quieres mucho Pedro?

—Te idolatro —contestó el mozuelo, echando mano al puñal que pendía de su cinturón—. Si pretendiese alguien hacerte algún daño u ofenderte le mataría.

—Eso no —replicó la reina—; quiero decir si cuando estás a mi lado, como ahora, no sientes algo por mí en tu corazón.

—Siento entusiasmo por tu belleza, adoración por tu bondad y respeto a tu alta alcurnia.

La Mesalina castellana hizo un mohín de despecho. No acertaba a comprender ese amor que describía Platón y hemos sentido todos en la adolescencia, amor puro del alma que no trasciende a los sentidos porque no ha penetrado aún en ellos el virus de la lascivia.

Pedro se hallaba en esa edad dichosa en que la imaginación se sobrepone a todas las demás energías del espíritu, y en el que el sentimiento amoroso se basta a sí mismo sin caer en ningún género de impurezas. Sentía una satisfacción íntima y completa con amar y servir a tan ilustre dama y hermosa señora, y no necesitaba más.

En cambio Doña Urraca no comprendía, y menos en un joven como Pedro, aquel estado psicológico de perfecto equilibrio que a veces tanto se parece a la indiferente imbecilidad.

Concupiscente e iracunda, se irguió airada en el centro del camarín como un ángel caído, como un Luzbel hermoso que despedía llamas por sus ojos y chispas por sus cabellos todavía negros y abundantes.

Pero en aquel momento llegó hasta ella el eco del ronco sonido de un cuerno que daba la señal de arribada de gente armada al recinto, y la voz de alerta que corría de boca en boca por los almogávares que lo guarnecían.

El capitán de la guardia interior pidió permiso para hablar con la reina.

—Señora —dijo, apenas fue introducido en el camarín—. El muy alto y poderoso Ricome de Aragón y Alférez mayor del reino Atho Garcés Señor de Barbastro, quiere besar vuestros pies.

—¡Mi padre! —exclamó el doncel alborozado.

—Que pase —dijo la reina lanzando en torno suyo una torva mirada.

Atho se presentó haciendo retemblar el camarín con el golpe de sus pasos. Venía cubierto de todas armas, con su alto morrión de acero, su perpunte de mallas y un mandoble al costado. Era un hombre de barba gris y severo rostro, alto y corpulento y de mirada dura y espantable:

—Reina y Señora —dijo después de doblar la rodilla—. El Emperador, vuestro esposo, me envía a estas tierras de Tarazona, Agreda, Soria y Almazán, para reclutar peones y caballeros que sirvan a Dios en la nueva guerra que vamos a emprender contra la morisma de Fraga, Tortosa y Morella, y no es justo que mi hijo permanezca en brazos de la molicie sirviéndoos, cuando otros donceles van a lucir sus primeras armas. Con vuestro permiso será armado caballero esta noche, y al nacer el nuevo sol partiremos a cumplir las órdenes del Soberano.

La reina tomó de la mano a Pedro sin decir palabra y se lo entregó a Atho, despidiéndolos desdeñosamente con un gesto.

Una vez sola en el camarín la desventurada dama cayó sobre la alfombra, presa de un ataque de histerismo que le hacía rechinar los dientes, morderse la lengua y agitarse en una convulsión horrible. Pasado el accidente, sobrevino la fiebre nerviosa, después de la fiebre sobrevino el llanto a sus ojos y oyó el ruido de los caballos que se llevaban aquel amor que acaso la hubiera redimido.

III

Hasta tal punto fue desgraciada en aquella ocasión esta reina sobre la que los incompletos documentos históricos de fines del siglo XI y comienzos del xii han lanzado el oprobio más negro.

Al morir en 1111 Alfonso VI, ya era casada con Don Alfonso y entonces fue cuando al reunir bajo un cetro los cuatro reinos de Aragón, Navarra, Castilla y León, tomó el título de Emperador y pobló Soria y Almazán.

No hay duda ninguna, una vez consultados los cronistas Zurita, Moret, Garibay y todos los cartularios de aquella remota época, de que el Batallador fue de áspero carácter, pero tampoco puede contradecirse que Doña Urraca fue de condición voluptuosa y liviana, hasta el punto de que para vivir satisfecha nunca la bastaba un solo amante.

Túvola el Batallador primeramente encerrada en el Castellar, cerca de Zaragoza, a causa de sus aventuras. Liberada de allí por los castellanos y leoneses, el Emperador se reconcilió con ella; pero Doña Urraca se dio tales trazas para deshonrar a su marido que éste la encerró en el torreón de Soria en el año de 1110 para repudiarla, poco después, abandonándola a sus desaforados vicios. Hasta tres maridos tuvo, andando el tiempo, la impúdica castellana, y aunque la historia no lo declara circunstanciadamente debió ser muy grande el número de favoritos con que debió compartir los placeres de su azarosa vida. Doña Urraca murió en Saldaña de parto.

Malogróse por estas y otras causas de orden político la ocasión de que hubiesen permanecido unidos los reinos reconquistando con una sola campaña la Península.

Las ideas de aquel tiempo acerca del poder real y de la soberanía se oponían por otra parte a una empresa, que en vano trató de realizar más tarde, por la fuerza de las armas, Alfonso VI de Castilla, que fue a mi juicio el rey de más genio de los que han nacido en tierra española. Las ideas no se abren jamás camino más que a través de cien revoluciones y la unidad de España se inició por los Reyes Católicos, pero es mucho el camino que hay que andar para que tenga feliz cumplimiento.

LA TORRE DE DOÑA URRACA – Mariano Granados

Publicada en Soria. Revista quincenal ilustrada, núm 9, Madrid, 5 junio, 1924, págs 7 a 8

Lindando con el edificio, donde en la actualidad se halla instalada la Audiencia Provincial de Soria, todavía se encuentra, en la salida de la carretera de Aragón, un torreón de gruesos muros, que hasta hace poco tiempo levantaba tres pisos sobre una planta rectangular de mampostería, con piedra sillar en las esquinas y artesonados Este torreón formaba parte del antiguo palacio de Fernán Núñez, perteneciente al mayorazgo de Beteta, edificio que fue destruido por un incendio en el siglo XVII y que en la actualidad, ¡oh mudanza y trastorno de los tiempos! es abrigo de arrieros y trajinantes, pues en dicho torreón se halla instalada la popular Posada de la Gitana.

Cuenta la tradición, que allá por el año de 1111, estuvo encerrada en el último piso de este edificio, por orden de su esposo el rey Alfonso VII (1º de Aragón) la reina castellana doña Urraca y presta ciertos visos de verosimilitud a la historia que corre de boca en boca y que más adelante recogemos, lo que cuentan, además de la Crónica General, el P. Mariana, Don Modesto de Lafuente y más modernamente Don Nicolás Rabal.

***

Sabidos son los disturbios acaecidos en Castilla a consecuencia del funesto matrimonio de Don Alfonso de Aragón con Doña Urraca.

Aparte de otras razones poderosas que como el parentesco, hacían temer por la efectividad de aquella unión, oponíase a hacerla duradera el casquivano carácter de la Reina, cuya honestidad sale muy mal parada a través de la historia. Dudoso el rey de la fidelidad de su esposa, encerróla en el fuerte de Castellar, pero habiendo burlado aquélla la vigilancia de sus guardianes, logró darse a la fuga, internándose por las tierras de Soria.

Mal debió parecer a los castellanos el gesto de rebeldía de su reina, por cuanto, habiéndola convencido de la necesidad de volver con su esposo, la tornaron a él, acompañándola de muy nutrida escolta.

Desconfiando el rey de la seguridad del fuerte del Castellar y confiando en cambio en los sorianos, cuyas protestas de adhesión eran recientes, decidió confiar a los nobles de Soria la custodia y la guarda de Doña Urraca, que a tal efecto habría de quedar recluida en la fortaleza de que hacemos mención, sita, en aquel entonces, en los confines de la ciudad, pues ésta terminaba en el angosto collado donde actualmente se abre la Plaza de la Constitución.

***

Pareció resignarse Doña Urraca; mas, sigilosamente, envió cartas a don Pedro González de Lara y al Conde don Gómez de Candespina, quienes, por estar enamorados de la reina, no desdeñarían el acudir en su socorro, y envió estos avisos por medio de los hidalgos de Noviercas, que se prestaron muy gustosos a realizar semejante menester.

Distanciados andaban don Gómez de Candespina y don Pedro de Lara a causa de la rivalidad amorosa por el cariño de la reina; aseguraban del conde que había gozado los favores de la soberana, a cuya mano había aspirado, en vida de su padre; decían de don Pedro que mantenía con doña Urraca relaciones no muy desinteresadas. Pero lo cierto era que, entrambos caballeros, perseguían a su reina y señora con amoroso y enamorado afán.

La idea de salvar a la reina unió a los dos castellanos, haciéndoles olvidar antiguos resquemores, y como quiera que la entonces cautiva ofreciera su linda persona como premio para aquel que lograra ponerla en libertad, convinieron en aunar sus esfuerzos, pero con condición de entrar juntos en la fortaleza, presentándose ante la muy amada como iguales partícipes en la gloria de su liberación, paral que así ella misma decidiera, y que este acuerdo fue unido al compromiso de que, quien resultara desairado, daría por olvidados sus afanes, renunciando a seguir poniendo cerco al veleidoso corazón de Doña Urraca.

El morador de Soria, que en una noche de los primeros días del mes de octubre no estuviera entre sábanas, después del toque de queda, habría podido ver cómo en la angostura del collado, que conducía hasta las primeras casas de la ciudad, se agrupaban silenciosamente varios hombres armados, a caballo.

Hubiera visto también, cómo en el último piso del torreón, que luego habría de ser posada de arrieros y trajinantes, se abría, misteriosamente una ventana; cómo una mano enjoyada, sacudía, a manera de bandera, una tira de lienzo blanco, y cómo, en fin, dos sombras silenciosas, se destacaban del conjunto, y pegándose al muro, escalaban una ventana del piso principal. El oído que hubiera estado bien despierto habría percibido ruido de lucha en el interior de la fortaleza, el caer pesado de un cuerpo muerto, el chirriar de los goznes de una puerta que dio paso a dos hombres y una mujer, y finalmente, el galopar de unos caballos por la angostura del collado, en dirección contraria a la ciudad.

Cuando amaneció Dios, un grupo de jinetes galopaba camino de Sepúlveda. A la cabeza de ellos iba don Pedro González de Lara, dando grupa a la hermosa soberana de Castilla; más atrás, cabizbajo y pensativo, el conde don Gómez, se sujetaba, con la enguantada mano, el recio coselete, como si no pudiera contener el latir agitado del corazón

***

Pocos días después, en los primeros del mes de noviembre, el rey Alfonso VII (l.° de Aragón), enterado ya de la evasión de su esposa, daba alcance a los fugitivos en el campo de Espina, por tierras de Sepúlveda. Y mientras don Pedro de Lara lograba huir con su preciada carga, camino de León, el conde don Gómez de Candespina admiraba, por su arrojo suicida, a los caballeros aragoneses, quienes lo vieron pelear durante muchas horas, hasta que ya por fin cayó herido y sin vida, atravesado el coselete por un fuerte lanzazo que fue a rasgarle el pecho en dirección al corazón.

0 comments